北海道民医連の原風景

終戦直後の「全駐労診療所」以来、

62年に及ぶ多くの先輩たちのロマンと誇り、汗と涙の珠玉のエピソード

終戦直後の「全駐労診療所」以来、

62年に及ぶ多くの先輩たちのロマンと誇り、汗と涙の珠玉のエピソード

北海道民医連30周年記念誌「北海道民医連の原風景」のご紹介

北海道民医連30周年記念誌「北海道民医連の原風景」のご紹介

北海道民医連30周年記念誌「北海道民医連の原風景」

A4版変形/91頁/2008年1月29日

お問合せは北海道民医連事務局まで

TEL:011-758-4596 |

「北海道民連の原風景」から一部抜粋してご紹介いたします。

眼内レンズ保険適用・医療の進歩を民衆へ

眼内レンズ保険適用・医療の進歩を民衆へ

医学・医療の進歩は、貧富の差にかかわりなく享受されるべきだ」という民医連医師の信念、「お金のあるなしで光を奪わないで」という患者の叫びが、時の政府を動かしました。

白内障治療の人工眼内レンズが保険適用になって、今年で17年。現在では毎年、約100万人もの白内障患者が光を取り戻しています。目の水晶体が濁り、やがて視力が失われる白内障。

現在は水晶体を透明の人工眼内レンズに入れ替える手術が主流です。

濁った水晶体を取り除くと高度の遠視になるため、眼内レンズが開発される以前は分厚い眼鏡やコンタクトレンズで視力を矯正しなければなりませんでした。眼鏡は重いうえに視野が狭く、コンタクトは取り扱いが難しいという難点がありました。それらを解決した眼内レンズの登場は、白内障患者にとって大きな光明でした。

眼内レンズによる白内障治療は、日本では1970年代後半に始まり、80年代には主流になりました。

しかし全額自費という時期が続き、85年に医療材料として認められたものの一眼13万~20万円と高額でした。

勤医協札幌病院眼科の田宮宗久医師らが眼内レンズによる白内障治療を開始したのは86年のことです。保険適用外のため、生活保護利用者やお金のない高齢者には手が出せない治療法でした。「手術が必要な患者さんに『お金はありますか』と聞かなければならないのが何より辛かった。何とかならないかと、いつも悩んでいました」と、田宮医師は当時を振り返ります。

田宮医師が苦悩を深めていた1989年10月、東京の生活と健康を守る会を中心に「眼内レンズに保険適用を、それまでの公費助成を」求める運動が開始されました。愛知ではいくつかの自治体が公費助成を始めていました。

「僕らはそれを知らなかった。教えてくれたのは1人の患者さんでした」

高校生の息子さんに、自分のための貯金を「お母さんが使って」と勧められ光を取り戻した人です。

1990年5月、北海道生活と健康を守る会連合会(道生連)とともに、田宮医師らは署名運動を開始しました。

札幌病院眼科患者会「ひとみの会」の会員も、自分の問題として署名に取り組みました。

「会員さんが老人クラブや親戚に署名をしてもらうとき、ものを頼むのだからとお菓子を買って持参したり、そんなことをしてまで署名を集めたいと思う気持ちに胸が熱くなりました」

当時、札幌病院の眼科で検査員をしていた千葉ひとみさんは語ります。

署名開始1カ月後には道議会に請願し、同年7月20日に全国の都道府県議会では初めて「眼内レンズの保険適用を求める意見書」が採択されました。

91年5月には札幌市議会に向けた請願署名を開始しました。

大通公園の宣伝には道生連の人々とともに、ひとみの会の会員も毎回参加しました。

「息子に光を取り戻してもらった」先の女性も宣伝カーから声を震わせて訴えました。

同年9月、田宮医師を筆頭代表とする「札幌眼内レンズ連絡会」を老人クラブや道生連、ひとみの会、札幌病院など34団体で結成しました。

札幌市の420老人クラブのうち124老人クラブが請願に名を連ねました。

札幌市議会でも10月15日には意見書が採択されました。

しかし助成を求める請願は一部会派の強い反対で採択に至りませんでした。

同年11月、札幌病院内にも「札病眼内レンズの会」を結成。

当時眼科で研修中だった尾形和泰医師が会長として「眼内レンズニュース」を10号まで発行し、各セクションの取り組みを激励しました。

「毎日が面白かった。議会傍聴や、夜や土、日でも老人クラブの集まりなどに出かけました。職員も燃えました。医師が先頭に立って頑張る姿に、民医連の医者はすごいと思いました」当時を語る千葉さんの声が熱を帯びます。

貧富にかかわりなく光を求める国民のたたかいは、燎原の火のように全国に燃え広がり、同年半ばまでには13都道府県490市町村が「保険適用を求める意見書」を採択し、自治体の独自補助も40市町村が行うまでになりました。

そして、運動開始からわずか2年半後の1992年2月、厚生省は眼内レンズの保険適用を決めました。

田宮医師は「老人医療費無料制度の廃止など医療費抑制が強まる中で、僕らだけの運動では、このような結果は得られなかった。広範な人々と手を携えたからこその成果。とりわけ道生連の頑張りは大きかった。当事者が連帯して運動することの大切さを実感した」と語ります。

眼内レンズ保険適用のたたかいは、その後も在宅酸素療法への電気代補助の運動や、福祉タクシーチケット拡充の運動などに引き継がれてゆきました。

田宮医師は昨年、全道ジャンボリーで講演し、「目の前の患者さんの困った状況に目をつぶらず、患者さんと一緒にそれを改善する取り組みをしてほしい。材料は無限にある。民医連の中だけではなく、広範な人々と手を繋いで運動してほしい」と呼びかけました。

田宮医師は言います。

「一般の眼科医から運動は起きなかった。民医連だからこそ運動に起ち上がることができた。医者だけでなく看護師や検査技師が制度に疑問を持ち、運動を始めることは世の中一般にはそうあることではない。民医連だからこそだと思う」

住民の熱い期待に応えて

住民の熱い期待に応えて

オホーツク勤医協の誕生

人には、それぞれ幼・少年時代、青年時代という広大な故郷があり、生きるエネルギーをそこからくみとっています。北海道に民主的医療運動が芽吹いて、60年。広大な北海道民医連の故郷を訪ね、原風景をスケッチして、シリーズでお届けします。北海道民医連の6番目の医科法人として1993年4月に設立されたオホーツク勤労者医療協会(平野浩理事長)もっとも若い法人が、今年設立14年目を迎えます。

「子どもの病気で北海道勤医協の札幌病院を受診したとき、医師から『大変でしたね』とねぎらいの言葉をかけられ、涙が出るほど安堵しました。こんな病院が北見にもほしいと思いました」

障害をもつわが子を抱いて、長谷川充子さんは、北見地域の病院を転々としてきました。子どもを物のように扱う病院もあり、怒りでそのまま連れ帰ったこともありました。

長谷川さんら地域住民の熱い期待に支えられ、オホーツク勤医協北見医院が94年5月に開院しました。協会設立以来の理事、那須実さんは、「医者は診てやる、患者は診ていただくという関係で、病院への不満がずいぶんありました。医療懇談会などで住民と膝を交えて語り合う平野先生の姿は、住民には本当に驚きでした。勤医協が来てから他の医療機関の対応が良くなったと多くの住民が実感しています」と話します。

職員23人で始まった北見医院は、全道から看護師や薬剤師支援を受けながら病院化や介護事業への展開を進め、現在は105人のスタッフを擁し、地域の医療・介護の重要な一翼を担っています。初代専務の横山英生さんは、「全道、全国の力を結集したからこそ今の発展があります」と実感を込めて語ります。宮城や神奈川などから薬剤師支援を受けてきた薬剤科主任の丸山英孝さんは、「全道・全国の仲間との交流で多くのことを学び、“民医連はひとつ”を実感しました」と話します。

病院化して間もない北見病院に、「血を吐いて寝込んでいる青年がいます。保険証もお金もない人でも助けてくれる病院があると聞きました。ここでいいのでしょうか」と、女性が駆け込んできました。青年は肺がん末期でした。会社の倒産で失業中の青年は、北見病院に緊急入院し、1月後に亡くなりました。「もっと早く対応できていれば」

――職員みなが泣き、“困っている人々のより所になれるように頑張ろう”と改めて決意を固めました。

地域の医療連携も発展しています。開業医や地域のセンター病院 などの医師で「オホーツク地域医療を考える会」をつくり、平野理事長も世話人を務めています。平野理事長は、「地域ネットワークの1員として勤医協が持つ機能を生かし、役割を発揮したい」と語ります。腰岡雅昭専務は、「医療、介護、リハビリ、認知症まで、多面的な地域の要望に応えられるように、地域住民1人ひとりの思いに寄り添った医療・介護活動を追求したい」と抱負を語ります。

署名運動で全道・全国をリード

同勤医協ではこの間、青年職員が先頭に立って、医療や社会保障改悪反対の署名運動などに取り組み、道民医連のけん引車の役割を果たしてきました。

前出の長谷川さんは、「勤医協の存在自体が地域の雰囲気を良くしていますし、職員の元気な姿と熱意が、地域住民を励ましていると実感しています。医療改悪など、どんな厳しい情勢であっても、笑顔で前向きに立ち向かっていく姿勢をいつまでも私たちに見せてほしいですね」と語ります。

患者の思いに寄り添い、地域住民とともに歩んできたオホーツク勤医協は、地域住民にとって、これからも宝であり続けます。

(北海道民医連新聞2006年3月5日第241号)

底辺の苦悩を掘り起こし

底辺の苦悩を掘り起こし

1975年から約10年続いた北海道勤医協の「白石区ねたきり老人実態調査」は、貧困な医療・福祉行政の実態を暴き、福祉施策の充実を求める運動に発展するとともに、日常診療の課題を鮮明にするなど、その後の私たちの医療活動や諸運動に大きな教訓を残しました。

「11年間1度もお風呂に入っていない」、「まったく医療を受けていない人が15%もいる」、「介護者の35%が65歳以上で、そのうち何らかの疾病を抱えている人が半数以上」――。

75年9月に札幌病院老人健診実行委員会がおこなった実態調査は、貧困な医療・福祉行政の谷間に置き去りにされたねたきり老人と家族の実態をまざまざと明らかにしました。寝たきりにされることでの褥瘡や尖足、全身状態が悪い人、汚物処理や排泄介助ができず、部屋が汚れっぱなしで異臭がただよう家など、悲惨な状況を目の当たりにして、調査に参加した後木裕子さん(56、保健師)は言葉を失いました。

「家族の1番の要求は入浴への援助でした。体の小さな妻が寝たきりの夫を毛布の上に寝かせ、引きずって移動させていたり、『老人が老人を介護する』『病人が病人を介護する』という過酷な状況で、介護者は疲れ果てていました」と、後木さんは振り返ります。

日常診療の課題も明らかに

翌76年夏には、「白石区フィールド」と銘打って医学生8人を含む62人が訪問行動をおこない、寝たきり老人107人の状況を聞き取りました。脳血管障害によってねたきりになった老人が多数を占めていることをつきとめ、高血圧の医学的管理や脳卒中後のリハビリの重要性を明らかにすると同時に、前年の調査以後、30数人が死亡しているなど適切な医療が受けられないまま次々とお年寄りが亡くなっている実態を浮き彫りにしました。

フィールド実行委員長を務めた国田晴彦さん(65、医師)は、「当時はまだ社会的に『ねたきり老人がいることは恥ずかしい』と思われていた時代でした。深刻な実態を社会的な問題として浮き彫りにし、老人医療の改善や、ねたきりにさせない福祉行政の充実を求める運動に結びつけていった私たちの運動は介護に悩む人にとって大きな励ましとなりました」と語ります。

事務局長を務めた平岡敏光さん(57、札幌みなみ診療所・事務)は、「職員・学生が地域に入り、介護の大変さに苦しむ人たちの実態やねたきり老人を放置する医療・福祉政策の貧困を目の当たりにし、日常診療や医療従事者、地域医療のあり方を問い直すきっかけになった」と話します。

白石区ねたきり老人家族会が76年に発足し、医学生や看学生との共同の輪を広げながら、訪問調査フィールドは84年まで8回取り組まれました。79年の第5回フィールドでは、スイカ割りや外出など初めてのレクリエーションをおこない、介護に疲れた家族やお年寄りから「こんな楽しい会をもてて幸せです」と涙を流して喜ばれました。

人権を守る課題は山積

巡回入浴車の配備など長年にわたる請願運動を続け、77年に送迎式の入浴サービス、88年に市の巡回入浴車による巡回入浴サービスが実現しました。入浴は5年ぶりというお年寄りが目を細めて湯ぶねにつかり、家族は「入浴後のおじいちゃんは何年かぶりに気持ちよさそうにぐっすり寝ました。次のお風呂を楽しみにしているんですよ」と喜びました。

75年当時の老健実行委事務局長の鈴木均さん(58)は、「この実践は、地域の底辺で放置されていた問題を掘り起こし、人権を守るという立場から要求運動につなげ、地域で連携して継続的に行政に働きかけていくという勤医協・民医連の役割が、改めて確認された取り組みでした。現在でも、医療改悪による影響などかたちを変えて様々な困難が地域には存在します。こうした経験を生かして、色んな課題に取り組んでいってほしい」と期待します。

(北海道民医連新聞2006年4月5日第243号)

社会変革と民医連の精神

社会変革と民医連の精神

父・阿部鶴松と家族の日々

北海道の民主的医療運動の源流に、阿部鶴松氏(1900~1986年)がいます。余市の素封家に生まれた鶴松氏は、戦後の混乱と荒廃の中で、全財産を投げ打ち、「働くものの病院」づくりに奔走しました。鶴松氏の三男、阿部理さん(71歳、道北勤医協理事、旭川・上川社保協代表、旭川市)に、「父・鶴松と家族の日々」を話してもらいました。

共産党と出会い

阿部の家は新潟の出で、鶴松は3代目です。余市や仁木などに田畑や山林をもつ地主で、ニシン漁やマグロ漁の網元、運送業を手がけ、清酒「十一州」の蔵元でもありました。家の裏には四角いレンガ煙突の醸造所と酒蔵があり、余市駅近くでたくさんの馬を飼育していました。

父は小樽商業から法政大学に進んで社会科学研究会に属し、日本共産党の正しさを確信するようになったようです。小樽商業では1903年生まれの小林多喜二の先輩に当たります。余市に戻った父は家業にいそしむ一方で、1927年頃に知り合った日本共産党員の武内清の指導を受けながら資金カンパなどの活動をしてきました。

特高が父を逮捕

記憶に残っている最初の事件は1944年11月、私が小学校4年の時のことです。数人の黒装束の男たちが土足で家に上がり込み、長時間にわたって家中を引っかき回し、父の書斎から何かを持ち去りました。父は治安維持法違反容疑で特高警察に逮捕され、札幌拘置所で厳しい取り調べ・拷問を受けました。私も近所の子どもらから「国賊」などといじめられました。

母・綾(1903年~1981年)は、面会が許される日には必ず、弁当を作って札幌に行きました。当時、汽車の切符はクジ引きで販売されました。特攻隊員として九州にいた長男を除く兄弟6人が駅頭に並んだので、クジに外れることはありませんでした。

敗戦の年の10月に出獄した父は共産党員として公然と活動を始めました。父の演説会があると近所の国鉄労働者の息子と一緒にメガホンで呼び込みなんかもやりました。父は演説が下手で、説得力がありませんでした。演説会が終わって、「今日の演説の良かったところ、悪かったところ」などを父に聞いてもらったことを覚えています。

父は、農地改革が行われる前に小作人を集め、「これからは新しい世の中、新しい日本になる。農民や労働者を搾取して、楽して暮らすようなことは人間として間違っている。これからの人生を働く人々のために捧げようと思う」と言い、すべての農地を小作人に解放しました。当時は食糧難で我が家は食うにも困り、窮状を見かねた元小作人の何人かが、経済警察の目を盗んで米を運んでくれたことを覚えています。

戦後の荒廃の中で、全財産投げ打ち余市診療所建設に情熱 自宅が診療所に

藤井敬三さん(旭川厚生病院、勤医協中央病院などの院長を歴任、初代北海道民医連会長、故人)は母の弟です。父は出獄するとすぐ、戦前から敬三叔父と語り合ってきた「働くものの病院」づくりにとりかかりました。「財産を持っていては働く人々の気持ちは理解できない」と、中庭のある大きな家屋敷をそっくり診療所に改造し、医療機器も買いそろえ、余市共産党診療所が誕生しました。医師確保にも奔走し、最終的に釧路太平洋炭鉱病院の衣川義文医師に初代所長を引き受けてもらいました。余市診療所が始まると私たち家族は住んでいられませんから、1948年、私が中学2年の時に札幌に転居しました。

ところがその後間もなく占領軍の対日政策が変更され、共産党は再び非合法化されました。共産党道委員会の財政責任者になっていた父は「地下活動」を余儀なくされ、音信不通になりました。収入は何もなく、母が印刷所の賄い婦などをしながら子どもたちを育てました。時々、警察の目を盗んで帰宅した父に、「正義のためにやっていることは疑わないけれど、母さんにこんなに苦労させていいのか。これでは道楽と同じではないか」と詰め寄ったことも1度や2度ではありません。母はその頃の無理がたたって早くに失明しました。後に父は、「子どもに意見されたのが1番つらかった」と言っていましたが、非合法化された活動家の家族は、どこも同じような苦労をしていたと思います。

父と叔父は家族の誇り

余市、浦河、札幌につくられた共産党診療所がそっくり寄贈され、北海道勤労者医療協会が結成されたの1949年のことです。父は浦河にも何度も足を運んで診療所の発足に力を尽くし、浦河の獣医、原田了介さんとは後々まで親しく交流していました。

民医連の値打ち

敬三叔父が勤医協に参加したのも父の説得があってのことと聞いています。長姉の(後藤)践=故人=は敬三叔父の追悼集に、父が「大切なことは、まよわずに、1分で決めれ」とせまり、敬三叔父を退職金ともども勤医協札幌病院の院長に迎えた経緯をつづっています。姉はそこに「叔父も父も、りっぱだと思いました」と書いていますが、これは家族みなの思いでもあります。

いま、民医連は職員の人件費にまで手をつけて経営を守らなければならない時代になってきました。その時に、社会変革と固く結びついた民医連の精神や原点を繰り返し学び、「民医連は給料を減らしてまで頑張る値打ちがある」と考えられる集団に成長することが大事だと感じます。家族の私事を語ることにためらいはありましたが、敢えてお話ししたのも、そういう思いからです。

(北海道民医連新聞2006年6月20日第248号)

根は日高の土深く

根は日高の土深く

浦河診療所と熱血獣医・原田了介氏

浦河は、北海道の民主的医療運動にとって特別な場所の1つです。敗戦翌年の1946年4月、浦河町臼杵に北海道で最初の民主的な農村診療所が農民の手で建設され、その志は2年後の1948年8月、日本共産党浦河診療所に引き継がれました。同診療所は翌年1月、北海道勤医協に無償で譲渡され、以後、先駆的な胃カメラ集団検診や地域住民健診などの輝かしい医療活動の歴史を織り交ぜながら、半世紀以上にわたり地域住民の命と健康を守り続けています。

浦河が北海道の民主的医療運動の源流という栄誉ある位置を占めるうえで、ひとりの獣医師が大きな役割を果たしました。

思想的リーダー

原田了介氏(1906年~1981年)

日本獣医学校在学中に科学的社会主義の洗礼を受け、様似、浦河で家畜診療所を営みながら友人の医師らと新しい社会について語り合い、戦後、浦河の思想的リーダーとして貧窮にあえぐ人々の生活と権利を守るたたかいの先頭に立ちました。その活動は「稼業も財産も投げ捨てて共産党の活動に夢中になった。三男が中学校を休んでイカ釣り船に乗り、持ち帰った30円が思わぬ大金であった」と自身が述懐するほどのものでした。

1947年、「皆で力を合わせて生活を守ろう」と生活協同組合の設立を呼びかけ、浦河生協の初代理事長に就任、臼杵診療所の設立や、友人加藤久太医師が始めた診療所の日本共産党診療所、勤医協診療所への発展に力を尽くし、1947年の第1回浦河町議選挙に立候補して当選、8期32年間にわたり、住民の生活向上と権利擁護に半生を捧げました。獣医としても、北海道獣医師会日高支部長などを歴任し、「原田式サク癖矯正術」の考案で息子・克氏とともに日本臨床獣医学会賞・日本獣医師会会長賞を受賞しています。

地域の声に応え

「病院に先生がいないということは本当に苦しいことでした。あの頃の苦しさを言うと話にも何もなりませんよ。私、原田さん宅に行って1日中泣いたことがあります」(浦河診療所初代事務長の窪田節次郎氏)

53年、初代加藤所長が病に倒れ、後任の医師確保は困難を極めました。その後も政府の低医療政策、冒険主義的な規模拡大の失敗による借金、医師不足などで北海道勤医協の経営は火の車でした。賃金の遅配・欠配は常態化し、町内の商店への支払いも滞り、当時の事務長が町を歩けないという、診療所存亡の危機に立たされました。

「その苦しい時代に診療所を支えたのは何であったのか」という問いに、原田氏は言下に、「地域の人たちの声に応えて闘ったからですよ。経営ばかりに目を向けていたら潰れていましたよ」と断言しています。

天真爛漫、妥協知らぬ人

牧場主の鎌田正・管仲氏兄弟らとともに浦河の民主運動の支柱であり続けた原田了介氏。同氏の二男、克さん(72、獣医)は、北海道勤医協浦河社員支部の支部長を務めています。

「父は口角泡を飛ばす徹底した議論を好み、妥協を知らない人でした。勤医協の運動でも何でも住民運動が基礎になければダメだ、全体で議論し、決めたことは必ず実践しなければダメだと言い続けた人でした」

地域の力を頼み

克氏の妻、糸子さん(67)も、「天真爛漫で人におもねることを知らず、大衆に人気がありました」と義父了介氏の人柄を語ります。了介氏の祖父は日高管内静内町の開拓の基礎を築いた徳島藩藩士、稲田家臣団の一員でした。

克さんは、「これだけ世の中の人たちが困っているのだから、医療情勢がどんなに厳しくなろうと、勤医協が生きる地盤はあります。過去の、職員が給料も満足にあたらない苦しいときに地域の人々とつながって、泥まみれでやってきたことに改めて光を当てることが今こそ大切です。地域で、患者さんを守ることに真剣にとりくまなければ、結果として患者さんを見捨てることにつながりかねない」と語り、「診療所は、もっと地域の力を当てにしてほしい」と注文します。地域の人々の生活と権利を守るために、千人を超えた友の会会員をさらに増やし、社員支部の若返りも果たしたいと、克さんは決意しています。

「友の会の会長もしてきましたが、別に親父の志を継いでという気持ちからではないんですよ。私の人生の、自然の道ゆきです」

【『浦河診療所創立30周年記念誌・明日の医療をめざして』、『ともに生きて 原田了介の生涯』、インタビューなどで構成しました】

(北海道民医連新聞2006年7月20日第250号)

地域を変えた難病相談会

地域を変えた難病相談会

難病医療と北海道民医連

1970年代初頭、北海道の難病患者は2重の不幸を背負っていると言われました。難病に冒された不幸と北海道に生きる不幸――。専門医の不在、遅れた治療法、交通機関も不自由ななかで孤立する難病患者さん…。しかし今日、度重なる制度改悪に見舞われながらも、北海道は依然、全国有数の「難病対策の先進地」とみなされています。難病患者団体の関係者は「北海道の難病対策の歴史に北海道勤医協が欠けていたら、現在の姿ではあり得なかった」と語ります。難病への民医連の取り組みを2回に分けて跡づけます。

難病フォーラム

8月19日、枝幸町で宗谷保健福祉事務所主催の「難病医療を考える南宗谷町民フォーラム」が開催されました。

南宗谷(枝幸町、歌登町=今年3月枝幸町と合併、浜頓別町、中頓別町)4町は1997年から道難病連と共同で9年連続「難病医療・福祉相談会」を開催してきました。フォーラムは今年10回目を迎えた難病相談会の成果を確認し、難病であっても住み慣れた地域で暮らしていくために何ができるかを考えようと企画されました。難病患者と家族、地域住民らが大勢参加し、枝幸、中頓別両町長や議会議長、議員らも多数会場に足を運びました。

シンポジウムで4町の保健師集団がまとめた「南宗谷難病医療・福祉相談会9年の歩み」を枝幸町保健福祉課主任保健師の植村由佳さんが発表しました。植村さんは、相談会が特定疾患や身障手帳、障害年金の申請・等級変更などで大きな成果をあげたこと、難病への地域の人々の理解が深まり、リウマチの患者会も出来たこと、専門医と地元医師との連携が深まったことなどを報告し、「難病患者さんが暮らしやすい町はみんなが暮らしやすい町。南宗谷がそんな優しい町になるように今後も頑張りたい」と発言を結びました。

リウマチ専門医としてほぼ毎回、通い続けた中井秀紀医師は、「地域の医療、介護、福祉のネットワークがつくられてはじめて難病医療をどうしようかということにつながる。専門医療だけが突出して前進することはない」と強調しました。

中頓別町国保病院の住友和弘院長も「地域にこんなに大勢の難病患者がいることを初めて知った。専門医と連携しながら地域で出来ることに力を尽くしたい」と発言しました。

道難病連は1975年以来、道の委託事業として毎年3カ所で難病相談会を実施していますが、同一地域で9年も連続して開催するのは異例。シンポジウムの司会をした道難病連代表理事の伊藤たておさんは、「保健師を中心に、保健所、患者団体、医師らがチームをつくり、結束して難病相談会を実施しているのは全国でこの地域だけ。地域の医療・福祉にも大きな役割を果たしてきた」と、4町の保健師たちを賛えました。

(難病であっても住み慣れた地域で暮らしていくために何ができるかを議論したシンポジウム=8月19日、枝幸町中央コミュニティーセンター)

南宗谷を優しい町に

頑張る保健師は元民医連の職員

「枝幸町は何でそんなに難病を一生懸命にやるの、という疑問は確かにあるかも知れません」

困難を直視して

難病相談会の継続に努めてきた工藤裕子さん(枝幸町保健福祉センター所長)は言います。工藤さんは勤医協札幌病院や苫小牧病院などで働いたことのある元民医連職員。病院で「待つ」医療にもの足りなさを感じ、1987年、枝幸町に保健師として就職しました。

地域に入って工藤さんはがく然としました。脳卒中と周囲も本人も思っていた人が、実は神経難病のパーキンソン病でした。多くの難病患者が正確な診断も治療も受けないまま地域に散在し、孤立していました。

難病、結核、精神は保健所の管轄。しかし枝幸から稚内の保健所までは片道2時間以上もかかります。

「管轄外だからと、困っている町民を放置できない」

切迫した思いで、名寄市などで開かれる難病連の学習会などに患者さんを連れて行きましたが、出来ることは限られていました。地域の難病患者を専門医療につなげ、組織化するノウハウがほしいと切望していた工藤さんに、1997年、難病連から「枝幸町で難病相談会をやらないか」と声がかかりました。1も2もなく飛びつきました。検診団には毎回、民医連からリウマチ専門医、整形外科医、看護師、リハビリ技師が参加しました。誰に対してもわけへだて無く接する民医連の職員は地域の人々に新鮮な驚きを与え、難病相談会は工藤さんの期待以上の変化を地域にもたらしました。

「委託事業としてはこれ以上継続できない」と道に言われて以降も「地域の医療水準を上げるために相談会を継続したい」と工藤さんは奔走しました。

「難病ばかりやって生活習慣病対策が遅れている」という批判もありました。工藤さんは率直にそれを認め、「申し訳ないけれど自分で病院に行ける人は自分で行って下さいとお願いしました。都市部と地方では格段の差がある現実に手をつけてきた。難病の方たちは療養の道筋もなかったのです」と語ります。難病対策とともに、療育を受けられず家庭で孤立していた障害児や、精神疾患の対策にも力を入れてきました。

「町の保健師として本来求められた生活習慣病の予防活動は最後になりました。今、それを後輩たちがやっています」

(写真:難病患者の困難を理解し、町ぐるみで支えようとしている枝幸)

確かな手応え

「10年の歳月は地域の医療・福祉を担う人材を育てました。それだけの力を難病相談会は持っていた」と工藤さんは語ります。フォーラム後の懇親会の席で町議らは「感動した、知らなかった」「あなた達はこんなすごいことをやっていたのか」と、保健師たちの手を握りました。

枝幸町長の荒屋吉雄さんは「医療過疎地域で難病患者さんは闘病に多くの悩みを抱えている。医療体制の整備、在宅医療の充実を図り、安心して生活できる環境作りが必要。難病患者の困難を社会全体で理解し、支えあうことが求められている」と語り、難病相談会を発展させ、継続したいという保健師らの願いに理解を示しました。

難病連南宗谷支部事務局長の野口良子さんは「社会保障が後退する中で、難病に目を向けてくれる行政の温かさに、本当に感謝している」と語りました。工藤さんは今、地域づくりが進み、難病のことを考える仲間が増えたことに、確かな手応えを感じています。そして「もし自分に民医連で働いた経験がなければ、行政の壁を乗り越えて頑張りぬく力がついていただろうか」とも思います。

(北海道民医連新聞2006年10月5日第254号)

患者さんとともに歩む

患者さんとともに歩む

難病医療と北海道民医連2

「難病に冒された不幸と北海道に生きる不幸を解消したい」。民医連医師の難病医療への挑戦が、難病連や地域行政・保健師の努力と結びついて成果をあげた南宗谷地域のレポートに続き、今号では、難病医療を切り開いた民医連医師たちの足跡を跡づけます。

「難病専門医の立場から制度の創設にかかわった者として、このような改悪は許せない」

――道が難治性肝炎・橋本病など道単独の難病医療助成制度の廃止・見直しを打ち出したとき、大橋晃医師(日本共産党道議会議員)は議場で強い憤りを表明しました。

患者会結成に尽力

「難病医療への民医連の貢献は大きく、とりわけ患者運動への貢献は大きかったと思います」。医師としての人生の大半を難病患者とともに歩みました。

1967年に北海道勤医協に参加した大橋医師は北大第2内科で免疫学を研究し、勤医協に戻ると札幌病院でリウマチ・難病外来を開設しました。当時、道内には神経難病や自己免疫疾患の専門医は札幌などにごく少数がいるだけでした。

大橋医師を頼って全道から多くの患者が集まりました。大橋医師は勤医協リウマチ患者会を結成し、職員を巻き込んだ慢性疾患管理活動に力を入れる一方、全道の難病患者会の結成に尽力し、73年、相次いで誕生した患者会10団体(1100家族)が北海道難病連を結成しました。

難病専門委員に

72年、厚生省が難病対策要綱を打ち出すと、道難病連は73年、大橋医師ら専門医の力を借りて難病の集団無料検診を札幌市立病院で実施しました。無料検診は旭川、帯広、函館、室蘭、釧路などへ範囲を広げ、どの会場にも患者さんが殺到しました。北海道の難病検診は画期的な取り組みとして全国に知れ渡りました。時の堂垣内道政は特定疾患対策協議会を設置し、専門委員の1人に大橋医師を委嘱しました。

75年、道単独の対象疾患について諮問を受けた対策協議会で、大橋医師は大学教授などの権威に1歩も引かず、患者の声を代弁して難治性肝炎と橋本病を指定させました。

中井秀紀医師、田村裕昭医師がその後、専門委員を引き継ぎ、難病対策の拡充に尽力してきました。

北海道難病連代表理事の伊藤たておさんは「北海道で難病対策が始まったときに、大橋先生がリウマチや膠原病のトップにいたことは非常に大きな事でした。もし、難病検診がなかったら、その後の北海道の難病対策は他県なみだったでしょう」と語ります。

「押しかけ添書」

東大で研修し、77年に札幌に戻った中井医師は、中央病院にリウマチ専門病棟をつくり、整形外科医や看護師、薬剤師、リハビリ技師、検査技師、事務職員らとともにリウマチグループを結成して患者教育、リハビリ、手術、社会復帰支援などの総合的なリウマチ治療に取り組みました。専門病棟の入院治療は患者さん同士の励まし合いもあり、予想を超える成果をあげました。患者会の活動も多彩に広がり、その頃から始まった患者会の1泊旅行は今も回を重ねています。

一方で、全道から集まるリウマチ患者は相変わらず適切な医療を受けられずに重症化し、孤立したまま苦しみ続けていました。

80年、勤医協リウマチグループは患者会の協力を得て全道の患者実態調査を実施し、専門医の不在、患者の孤独を浮き彫りにしてマスコミに報道されました。難病になった不幸と医療過疎地に暮らす二重の不幸を解消しなければ

――中井医師らは同年、地方の実態を把握するために江差町を中心とする南桧山での難病検診に取り組みました。翌年からは難病連が加わり、自治体保健師の協力も得られるようになりました。

各地で開催した難病検診は、専門医に会える数少ない機会として地域住民に歓迎され、多くの患者さんが集まりました。しかし、地元医師には必ずしも快く思われませんでした。中井医師らは「押しかけ添書」と称し、治療方針を詳細に記した手紙を患者さんに託しましたが、「どこの馬の骨とも知れない若造が、何を生意気な」と、患者さんの目の前で破り捨てられることもしばしばでした。

南桧山の難病検診は5年間続けられ、「難病患者が地元で良い医療を受けられるように」という検診団の思いが徐々に受け入れられ、地元医療機関との連携もとれるようになりました。

南桧山の人々は、難病医療を前進させるためには地域医療そのものを変えなければならないと「南桧山の医療を考える会」を起ち上げ、道立江差病院の拡充を求める運動や、道南勤医協江差診療所の建設運動に結びついてゆきました。難病検診、難病連の相談会と並行し、勤医協リウマチグループは81年、北海道民医連内のリウマチ特診を釧路、函館、苫小牧で開始し、その後、帯広、室蘭でも定期的に実施しました。土曜、日曜が2週に1度は特診で潰れるハードスケジュールにも「楽しかった。苦にはならなかった」と中井医師は振り返ります。

特診では患者さんを診るだけでなく、必ず勉強会を開催して現地の医師や看護師、リハビリ技師に膠原病やリウマチについて学んでもらいました。医師の何人かは、その後、専門医となってそれぞれの地域で難病医療を担っています。

民医連だからこそ

民医連が難病医療への取り組みを開始した時期、難病医療は最も困難な分野の1つでした。

「大橋先生の時代は専門医も少なく、札幌などに偏在していましたが、30年間で状況は大きく変わりました。そこで果たした難病連と民医連の役割は大きい」と中井医師は語ります。

現在、道民医連6医科法人のうち北見を除く5法人にリウマチ外来があり、それを地元の民医連医師が担当しています。そこで管理するリウマチ・膠原病患者さんは約4,000人を数え、民医連は北海道のリウマチ治療の一大拠点として役割を果たしています。

大橋医師は、「難病医療への民医連の貢献は自己免疫疾患にとどまりません。肝炎の美馬聴昭、後縦靱帯骨化症の猫塚義夫、神経難病では塩川哲男などの医師がそれぞれの分野で大きな役割を果たしました。最近少なくなって残念だけれど、難病患者の全道集会では疾病ごとの患者会の講師を大勢の民医連の医者が務めたものです」と語ります。

「難病は採算のとれる分野ではありません。民医連だからこそ長くおつきあい頂けた」

難病連の伊藤さん(写真右)は断言します。

「北海道の難病対策の歴史に北海道勤医協、民医連が欠けていたら、現在の姿ではあり得なかったでしょう。これは誇大な表現でも過大評価でもありません」

(北海道民医連新聞2006年11月2日第256号)

夢と情熱は人を動かす

夢と情熱は人を動かす

センター病院建設募金運動

「お金を、力を、知恵を貸して」――1974年、北海道勤医協は「センター病院」(中央病院)の着工を前に、医師、看護師、事務など4、5人からなる「センター病院建設記念巡回医療班」を6班編制し、5月、6月の2カ月間にわたり全道各地に派遣しました。関係者は「夢と情熱は人を動かす」ことを実感したと語ります。

1974年6月。エゾカンゾウやハクサンチドリ、ミツバオウレンなど、湿原の花々がようやく咲きそめる初夏のサロベツ原野。土埃が舞い上がる、どこまでも続く道を、当時30代の森谷尚行医師、三上紀子看護師、40代の事務職員、石井清治さん(故人)、20代の青年医師、川村純一郎さんの4人は、小中学校の教師が運転する車に乗って、1週間にわたり、宗谷管内の学校から学校へとリレーされていました。

「今思い返しても夢の中の出来事のよう」と、三上紀子さん(68:写真)は当時を振り返ります。

「民主勢力と苦労や喜びを分かち合い、センター病院を建設した 当時の気持ちの高揚を、どうしたら継承できるか、今が考えどきですね」と語る三上紀子さん=札幌市東区の自宅で

建設資金の協力を

1970年、北海道勤医協は第1次5カ年計画を決定し、民医連運動の全道展開と、新たなセンター病院構想を打ち出しました。建設資金を得るため、募金運動に精力的に取り組み、動労(当時)や高教組など多くの労働組合、民主団体が要請に応えました。北教組根室支部は定期大会で「勤医協の提起を積極的に支持し、全組合員はもちろん、ひろく地域住民に趣旨を広め全面的に協力する」ことを決議していました。

中央病院期工事竣工前年の1974年、北海道勤医 協は北海道教職員組合(北教組)各支部の協力を得て、渡島、桧山、胆振、宗谷、釧路、根室、網走などに医療キャラバン「センター病院建設記念巡回医療班」を派遣し、組合各分会を回って、簡単な検診をしながらセンター病院建設資金への協力を訴えました。宗谷地域を担当したのが先の4人でした。

期待の大きさ

「医療班といっても、持っていったのは聴診器と血圧計、検尿のテステープぐらい。でも、北教組の先生たちは、地域の人たちにも声をかけて、私たちを待っていてくれました」

健康を害しながら、適切な医療も受けず、激しい労働に従事する地域の人々。教え子や家族の健康を気遣い、自らの健康に不安を抱く教師たち…。

医療過疎の現実が胸にこたえました。一行は懇談で中央病院建設の意義を熱っぽく語り、建設資金を貸してほしいと訴えました。

「森谷先生は、『稚内を中心に道北の医療を担える日は必ず来る』と情熱を込めて話していました。民主的な医療を全道に広げる夢を熱く語っている姿は頼もしかったですね。でも、見ず知らずの私たちにお金を貸す人なんているんだろうかと不安でした」

三上さんの心配は杞憂でした。ほとんどの組合員が協力を申し出ました。「今はお金がないけれど、ボーナスが出たら必ず送ります」と約束し、言葉通りに送金してきた人もいました。期待のあまりの大きさに「それにふさわしい役割を果たせるだろうか」と不安になるほどでした。

次の学校へ向かう車の中で、窓外に広がる雄大な自然に目をやりながら、「力をつけよう。センター病院の建設を成功させよう」と一行は決意を固めました。

夜遅く稚内の宿に戻り、床に入った三上さんは、夫に託してきた2人の幼子を思いました。襖を隔てた隣の部屋では出稼ぎ漁師たちのいつ果てるとも知れない酒盛りが続いていました。

こんな医者がいる

当時、豊富中学校で英語を教えていた庄子国夫さん(68歳、北海道勤医協東友の会事務局長)は北教組宗谷支部豊富支会の書記長をしていました。

「森谷さんなどが、戦前の日本の医療の歴史や民医連綱領の理念、めざしている医療などについて情熱的に語りました。こんな医者や看護師がいるのかという新鮮な驚きがありましたね」

当時、宗谷支部は、地域医療の充実を組合方針に掲げていました。組合員本人や家族が医療を必要としている場合、優先的に希望地に転勤させるたたかいは、北教組宗谷支部の大事な人事闘争の柱でした。

庄子さんは言います。

「医者や看護師がこんな医療をしたいと情熱的に語ったからこそ、切実に医療を求める私たちの要求と一致し、みんなが建設基金に応じたんです。今、医療破壊、医師・看護師不足は深刻です。勤医協は大きな経営困難に直面し、意気消沈する職員の気持ちも分かります。しかし国民全体が元気を失っている今こそ、職員のみなさんには当時の情熱を引き継いで民医連の土性骨を示してほしい。それを世の中の人々は求めているし、訴えは必ず届くと思います」

今も夢は語れる

三上さんは1960年に国立病院を退職し、北海道勤医協に参加しました。

「給料は下がり、労働時間は長くなりましたが、民医連運動の未来に大きな夢をもつ集団で働くことは喜びでした」

全道各地から民主的医療機関を求める熱意が伝わってきました。

「センター病院建設は勤医協の医療水準を上げるという単純な取り組みではありませんでした。働く人たちのために一緒に頑張っている仲間たち、民主勢力のために良い医療をつくってゆく、全道に広げてゆくという理念が太い柱としてあり、そういう議論を繰り返してきました」

それから30年。中央病院は優れた医療実践で一時代を画し、北海道6圏域すべてに民医連院所を建設する推進力として大きな役割を果たし続けました。

「巡回医療班」で民医連に初めて触れた時の感動を忘れず、退職して札幌に移り住んでからも、何かあると真っ先に中央病院を受診する元教師たちは少なくないといいます。

三上さんは語ります。

「昔はこうだったと話しても、現に苦労している職員のみなさんの力にはならないかもしれません。経営の厳しさは同じでも、私たちの時代は事業拡大のための困難、今は事業の整理・再編が課題になっていますからね。でも、夢を語れないとは考えないでほしい。解決すべき課題が山積しているのは確かですが、どうすれば地域の人々の役に立てるのか、民医連の存在意義を輝かせられるのかに知恵を絞ってほしい。それは規模の大きい小さいには関係のないこと。今みられる最高の夢を、みんなが熱っぽく語れたらいい」

(北海道民医連新聞2007年2月15日第262号)

早期胃がん治療に新時代

早期胃がん治療に新時代

患者さんの立場に立つ民主的集団医療の成果

ERHSE―世界を驚かせた究極の「縮小手術」

1983年、北海道勤医協中央病院から早期胃がん治療の画期的な技術が世に送り出されました。内視鏡下で病変部を切除するERHSE(HSE局注を併用した胃粘膜切除術)です。身体への侵襲を最小限にとどめる究極の「縮小手術」として、早期胃がん治療に新しい時代の幕開けを告げました。

開発の中心になった平尾雅紀医(66)=現在西区病院勤務=は「民医連だから開発できた」と言い切ります。

開発者の平尾雅紀医師「民医連だからできた」

同僚医師たちと連日連夜の議論

ファイバースコープ付胃カメラが登場したのは1964年のことです。北海道勤医協は、その3年後にはファイバースコープを用いた胃の集団検診を浦河町で実施するなど、新しい技術を積極的に取り入れ、胃がんの早期発見で大きな成果をあげていました。

当時、日本の胃がん研究は世界最高水準にありましたが、治療法は臓器を広範囲に切除し、リンパ節を郭清する手術が標準でした。胃を切除した人々の多くは後遺症に苦しみ、社会復帰できない人も少なくありませんでした。胃を切除せずに治す方法はないのか、医学・医療の成果をどのように患者に返すべきか――平尾医師は同僚の渡辺武夫、河内秀希、佐藤冨士夫医師らと毎日のように議論しました。

平尾医師は「診断と治療の両方できる医師をつくるべきだ」と主張し、その第1号として名乗りを上げました。手術、集団検診、病理診断、ターミナルケアをやり、患者会もつくって、胃がん診療の全体像のモデルをつくりあげました。新しい胃がんの治療法を求め、道勤医協医師集団は平尾医師を東京の国立がんセンターに派遣しました。

1973年から1975年にかけてのことでした。

がんセンターで研究・手術に没頭

がんセンターで平尾医師は、レントゲン・内視鏡の診断学、外科手術、病理診断を学びました。レジデントルームから排斥されるなどの嫌がらせに遭いながらも、ひたすら研究と手術に没頭しました。「野良犬のような生活でしたよ」と振り返る2年間でしたが、平尾医師にとってがんセンターは豊饒の地でした。

「レントゲン診断学、内視鏡診断学、病理診断、外科手術のどれをとっても世界1流のデータが揃っていました。そのどれ1つが欠けてもERHSEは誕生しなかったでしょうね」

70年代の、がんセンターの膨大な手術成績の分析から、早期胃がんで粘膜内に病変があり、病変の中に潰瘍がない症例には、リンパ節転移がほとんどないことが分かりつつありました。

「この条件にあう早期胃がんであれば開腹手術をせずに治せる。内視鏡で粘膜の局在病変を取ればいい」

中央病院に戻った平尾医師は、同僚医師らと技術開発に全力をあげました。

内視鏡で治療する場合の合併症は出血と穿孔です。平尾医師は血管内に注入しても問題ない薬剤だけを使った止血技術を開発しました。高張食塩水とエピネフィリン、インジゴを混合したHSE(hypertonic saline-epinephrine)です。古い外国の消化器病学雑誌に、穿孔した潰瘍の保存的療法について書いた論文を見つけたことも新しい技術の確信になりました。

患者さんたちの驚きと喜びの声

ERHSEの開発後、若い医師たちがこれまでは見過ごされていた早期胃がんを面白いように発見し、治療で好成績をあげました。短期間の入院で済んだ患者さんたちから驚きと喜びの声が上がりました。

その成果を学会で報告すると、内科、外科双方から「内視鏡を使って外科手術のようなことをやるのはけしからん」と批判の声が上がりました。「そんなことで血が止まるのか」「がんセンターが組織を挙げてやるようなことを、民間の勤医協とか平尾に出来るはずがない」などの中傷にもさらされました。

当初、非難を浴びたERHSEでしたが、その後、安全で使いやすい技術として急速に普及し、様々なバリエーションの内視鏡治療法開発を促しました。

平尾医師のもとには全国から続々と研修医が集まり、その数は毎年10人近くにもなりました。

看護師、事務も挙げて医療活動

北海道勤医協で、なぜ世界を驚かせる先端技術が生み出せたのでしょうか。

平尾医師は「患者の立場にたつ民主的集団医療の成果」と断言し、民医連が得意とするフォローアップ活動を第1に挙げました。

「患者さんがどのような後遺症で悩んでいるかをアンケートで徹底的に明らかにしました。その結果を総括して患者さんに返し、学会にも発表する。医者だけでなく、看護師や事務を含め、組織を挙げて医療活動(医活)でやってきた。それが、ERHSEを治療技術として確立するベースになりました」

胃がん研究が飛躍的に前進した時期に一流のデータが集積される場所に居合わせた幸運を「宝くじに当たるより難しい」と表現し、「しかし、運を生かす能力を北海道勤医協は持っていました。若い医者に研修させる条件が保障されていたことが大事です」と、勤医協の組織としての優位性を強調します。

*日本消化器内視鏡学会の丹羽寛文会長は2004年に開催された第68回総会でERHSEを高く評価し、「治療としての粘膜切除術の創始者」として、平尾医師の功績を讃えました。

ERHSEの操作の概要

a 病変の観察を十分行う

b 切除予定線にマーキング

c 高張Na-epinephrine液を局注し、粘膜面を膨隆させる

d 切除予定線を粘膜筋板まで全周性に切開

e 把持鉗子で切除予定組織を挙上し筋層から遊離させ、次いでスネアで切除する

f 把持鉗子で組織を回収する

『臨牀消化器内科』Vol.21 No.12 2006から

(北海道民医連新聞2007年4月12日第265号)

青春の日々に悔いなし

青春の日々に悔いなし

浦河診療所婦長として40年 小山とし子さん

「若かったらもう1度、診療所で全力をつくす仕事をしてみたいですね」と、浦河診療所の元婦長、小山とし子さん(81:写真下)=浦河町在住=は目を輝かせます。小山さんの胸を満たしているのは、「地域の人々の人生を支えてきた」という喜びと自負心です。

1926年、秋田県象潟町で7人兄姉の末娘として生まれた小山さん。東北大学看護婦養成所を44年に卒業し、北海道由仁町の病院で終戦を迎えました。そこで「浦河に働く人のための病院ができる。外科の看護婦を求めているそうだ」と聞き、49年早春、浦河駅に降り立ちました。駅では事務長や看護婦が幟を立てて迎えてくれました。案内された診療所は柾葺き屋根の、医療機関とも思えない姿でしたが、患者さんは次から次へと押しかけてきました。小山さん以外は全員無資格の看護婦でしたが「加藤久太先生がよく教育し、とても仕事ができました」。診療が終わると、看護技術や消毒の方法を彼女らに教えました。

手術は外の水道栓からバケツで水を運び、手術場を掃除するところから始まりました。子宮破裂や前置胎盤の患者さんも担ぎ込まれました。

「みんな加藤先生を信頼してのことでした。私もあらん限りの知識を動員して全力を挙げました」

食糧不足で町全体が飢えに苦しみ、抵抗力の無くなった人々は、コレラやチフス、天然痘、赤痢などに簡単に感染しました。結核も蔓延し、大勢の人があっけなく死んで行きました。

当時、肺炎は死につながる病気でした。ペニシリンは手に入らず、肺の血液循環を助ける芥子湿布が小山さんの頼りでした。「婦長さん、もういいから」と母親が諦めても3日3晩付ききりで看病し、命をとりとめた子どももいました。

「10年後でしたか、『助けてもらった子どもです』と成長した息子さんを連れてきてくれました。同じように湿布で生き延びた女の子は保健婦になりました。嬉しかったですね」

52年3月の巨大地震では浦河日赤病院が全壊し、手術の必要な人は全て診療所に運ばれてきました。

「待合室にリンゴ箱を並べ、戸板を置いてベッド代わりにしました。朝から晩まで手術をした覚えがあります。薬も器具もない。あるのは熱意だけでした」

53年、過労で加藤所長が倒れ、医者が次々に変わる苦難の時代が始まります。夜間の往診に行かないという医者に、「医師を志した動機は何だったのか」と詰め寄ったこともありました。

「若かったから出来たのでしょうね。何も恐ろしいものはない時代でした」

混乱の時期に、「へき地医療に余生を捧げたい」と着任した内藤晋所長は、忘れられない人です。医療保護の患者さんのカルテを渡すと「こんな怠け者なんか診れません」とカルテを投げ返したその人は、職員や町民との交わりのなかで、「内藤先生は良い先生だった」と、40年後の今日も町民に慕われる医師に変わって行きました。

「体調を崩してお辞めになる時『君たちには大学では教えてもらえないことをたくさん教えてもらった。楽しい10年だった』と言って頂きました。その時、私たち職員と先生の気持ちが一つになりました」

自信もって頑張ってほしい

数年間、給料が支給されない時期もありました。借金取りが来ると「事務長さん出かけたんです」と小山さんが女房役をしました。

「診療所の食事はとても美味しく、それで満足していました。お風呂に行く時は事務からお金をもらって行くとかね」しかし、子だくさんの事務長の奥さんが「この子たちを殺して私も死ぬ」という騒動が起きるに及んで、暢気に構えてはいられなくなりました。

小山さんはクビを覚悟で札幌の勤医協本部に乗り込み、「10万円出すまでは帰らない」と迫りました。

「クビにされたら仕方ないけれど、自分で辞めようとは思いませんでした。とにかく仕事が楽しかったですからね」

娯楽の少ない子どもたちのために、職員が浜で輪になって八木節やロシア民謡を歌い、巌窟王などの紙芝居をしました。町民を対象に公衆衛生や産児調節の講演会も開きました。下水が詰まれば役場にかけあい、「困っている人がいるから行ってあげて」と言われれば遠くまで訪ねました。

小山さんは折にふれて医学生や看護学生に体験を話してきました。

「こんな話をすると『婦長さんたちはどんな看護をしてきたのですか?』と聞かれたりします。当時は、地域の人たちが人間らしく生きる最低限の条件を整えるために多くの時間を費やしてきましたね」

自分たちのやっていることが、町民の生活や、人間としての尊厳を守っていることが何よりの喜びだったと振り返ります。

「今は社会が複雑化して要求が見えづらくなっています。そんな中でも看護師さんたちは1人ひとりの個別性を見極めながら、地域を支える素晴らしい活動をしています。自信を持って頑張ってほしいですね」

年近く婦長として診療所を支えた小山さんは、2人の子どもを育てながら仕事を続けた働く女性の大先輩でもあります。浦河高校と電電公社に勤めている女性、小山さんの3人が連携し、ミルクとオムツを用意すれば預かってくれるという保育所を探し出して働き続けました。

「浦河では乳児保育の草分けだったと思います」当直の夜、空いているベッドに子どもを寝かせて働いたこともあります。「遅く帰宅すると子どもたちがランドセルを背負ったまま寝ていたこともありましたね」涙を流した日もあるけれど、毎日が充実していたと微笑む小山さんです。

「本当に生き甲斐を感じて働きました。地域を支え、役に立っているという自負心もあったのでしょうね。

若かったらもう1回、同じ仕事をしてみたいと思います。もう1度、全力を挙げる仕事をしてみたい」

(北海道民医連新聞2007年9月27日第276号)

浦河診療所の窮地を救った名医

浦河診療所の窮地を救った名医

内藤晋所長の人間ドラマ

浦河診療所が最も困難な時期(1956年~1966年)に診療所を支えた医師がいます。

「まじめに診療をやりましょう。決して心配することはありません」

所長経験者が近所で開業し、動揺している職員を前に、新所長の内藤晋氏が静かな口調で激励しました。

京都府立医大で長く助手を務め、明石で開業、還暦を過ぎてから余生をへき地医療に捧げようと浦河診療所所長に就任しました。後に「名医」「清廉潔白の明治を象徴した人格者」と評されたその人は、しかし、生活保護の患者が来ると「働きもしない怠け者に診療なんかできますか」と不機嫌になり、「診療所に来た患者だけを診ていればよい。外で医療相談などする必要はない」と言う人でもありました。「別人種」のような所長に戸惑いながら、職員は患者さんをなだめ、老医師をもりたてました。

1959年、全国的に赤痢がまん延し、診療所職員は環境衛生や予防法を行政や町民に訴えて町内を奔走しました。国民健康保険の実施を求める運動でもたたかいの先頭に立ちました。

1960年、ポリオが大流行し、診療所は母親たちとともにワクチン輸入を求める運動に全力をあげました。流行阻止のため地域で講演会や懇談会を開き、啓蒙に力を入れました。毎日のようにあちらの団体、こちらの団体の招きに応え、内藤所長は地域の人々との交流を深めました。

開拓農民の健康相談会、中断患者訪問、国保実態調査など、60年安保闘争、小児マヒ闘争を経て、診療所はさらに地域住民の中へ入る活動を強めました。

職員の住民への献身に応えるように、内藤所長はどんな風雪の日にも、夜中であっても、断ることなく往診に応じました。ほとんどが他の医療機関の患者さんでしたが、「ハイヤーは患家の負担になる」と、よほど遠いところでない限り、自転車で駆けつけました。

血圧測るひとみやさし

1966年に内藤所長は体調を崩し、退職します。高齢を押して地域医療の民主化のために奮闘した同医師の思い出を、長く浦河診療所で婦長を務めた小山とし子さんが次のように書き記しています。

「内藤先生は、勤医協の目指す医療活動に賛同して来られたわけでもないので、職員からみると、別の人という感じは否めなかった。しかし、この10年間の診療活動の中で、感じられたものは多かったようである。大学では教わることが出来ないようなことを、君達から教わった。これからも、いっそう勉強して地域につくして下さい。たのしかった10年間だった、と話されていた」(「創立50周年記念誌」への原稿から)臨終の床で内藤医師は、「浦河時代は本当に良かった。看護婦は良い人ばかりで」と、阿部昭一氏(当時札幌病院院長)に語ったといいます。

夜の炉辺に血圧測るひとみやさし

雪の野の患者さがして深夜歩く

内藤医師が、浦河時代に残した俳句です。

中病と道東の教師たちの絆

中病と道東の教師たちの絆

友の会が地域・医療の再生力に

根室・釧路の小・中学校の元教師たちは、民医連と中央病院に、ひとかたならぬ愛情と信頼を寄せています。教師たちと民医連、遠く離れた中央病院の間に、どのような絆があるのでしょうか。川面に蓮氷が浮かぶ釧路市に、元・北教組釧路支部長の菊地義夫さん(78)=釧路町在住:写真右=、元・同根室支部書記長の山口庄一郎さん(76)=根室市在住:写真左=を訪ねました。

離島検診に衝撃

釧路・根室一帯は、長く「無医地区」として医療から取り残されてきました。その地で教育運動、労働組合運動に情熱を傾けていた菊地さん、山口さんらにとって、教職員と家族、教え子、地域住民の健康をどう守るかは、常に頭を離れない問題でした。教員の人事異動の第1希望は「病院があるところ」でした。

73年、北海道勤医協は北教組宗谷支部の協力で、利尻、礼文両島へ検診団を派遣しました。離島検診について宗谷支部が出した報告集を見て、山口さんは「教員組合がこんなことも出来るのか」と驚きました。

山口さんは、菊地さんと札幌の北海道勤医協本部に塚田龍爾理事長を訪ね、釧根にも病院をつくってくれと談判しました。「私たちも勤医協を全道に広げたいと思っているが、地域でしっかりした住民の受け皿をつくることが先です。私たちを受け入れてくれるような住民の運動と組織をしっかりつくってほしいと、塚田先生に懇々と教えられましたよ」帰途、2人は「まず釧路市に拠点をつくろう。そのために何をすべきかを考えよう」と話し合いました。

学校巡回医療班

1970年にセンター病院の建設と民医連の全道展開を決めていた北海道勤医協は1974年、中央病院建設への協力を要請するため、北教組各支部へ医療キャラバン隊を派遣したいと申し入れてきました。

山口さんは言います。

「何で札幌につくる病院のために金を出すのか、得心するまで議論しました。中病建設は、医者が安心して地域に来るためにも必要なのだと話し合い、定期大会で1,000万円集めようと意思統一しました」

菊地さんは、「私の所では釧路に必ず俺たちの病院をつくるから協力してくれと訴えましたね」。

同年6月、根室を訪れた山辺富也、渡辺武夫医師らは、管内全ての小中高校138校を1週間かけて回りました。

「授業中に検診団が到着すると、校長が『自習にして先生は直ちに職員室に集まってください』と校内放送をする。中病建設の訴えを聞き、簡単な検診をして、協力金の予約をして授業に戻る。どこの学校もみんな待っていました」

釧路には、阿部昭一医師をはじめ医者9人、看護師4人、事務4人が入り、公民館を使って地域住民の検診と教職員の検診を行いました。標茶町では教育長が検診団を歓待しました。

根室支部は早々に1,000万円を突破し、釧路支部は最終的に1,200万以上を集めました。その後も協力資金は続々寄せられました。宗谷、胆振、桧山、渡島、網走各支部を含め、「7支部合計で最終的には1億近く集まったと思う」と山口さんは言います。

「中央病院は私たちの誇りでした」と菊地さんは言います。完成間もない中央病院に入院した教師や住民たちが、「ものすごく親切だった」と感激して帰って来ました。

「中病建設で我々の運動が大きな役割を果たしたのは事実です。しかし、それに応える民医連の院所が実際に札幌にあって、こういう病院を自分の地域にもつくりたいと住民が思った。そのためには、地域にそれを支える住民組織と運動が必要だという基本了解がつくられた。それがとても重要なことでした」と2人は口をそろえます。

(写真:標茶町上御別小学校の児童健診:1976/10/19)

(写真:弟子屈町川湯小学校での健診:同)

地域に受け皿を

1975年、北海道勤医協は函館と釧路に民医連の診療所をつくることを決めました。北教組釧路・根室両支部は、方針で「勤医協病院をつくるために協力する」と確認し、「受け皿」づくりにとりかかりました。

1976年に道東勤医協が設立されると、時沢享理事長を先頭に、北海道勤医協から健診車わかば号を派遣してもらい、釧路、根室両管内21カ所で検診を行いました。検診には道東勤医協の理事となった菊地、山口両氏も参加し、友の会員拡大と協力借入金運動で大きな役割を果たしました。

山口さんは「僕は道東に勤医協の組織をつくることを、単なる医療問題とは思っていなかった。地域を変えていく住民組織をつくることと不可分だと考えた」と言います。

くしろ医院は急速に発展し、友の会が大きな力を蓄えて病院建設への機運が高まりました。道東勤医協は管内の全市町村に友の会支部をつくり、地域の医療問題に自覚的に関わる組織へ育てることに全力をあげました。

「釧根でこれだけ大きな組織は他にありません。しかも友の会ニュースが毎月宅配され、医療だけでなく雇用、貧困問題でも地域に働きかける存在になっています」と菊地さん。長年の活動によって釧路、根室の全市町村が「友の会支部」を住民組織として認知し、協力関係を築いています。

昨年末、国と道の自治体病院つぶしの攻撃に、友の会はそれぞれの市町村で敢然と立ち向かいました。友の会活動が活発な標茶町では、町長が「病院は絶対に守る」と町の広報紙上で表明しました。

山口さんは言います。

「私たちが中央病院を建てるときに、なぜあれほどのエネルギーを出せたのか。それは地域の医療のあり方を変え、地域が欲する医療を実現するためです。この経験は風化させたくありません。とくに北海道で切実な地域再生、医療の再生のために、住民運動組織としての友の会支部の役割はますます大きくなります。そういうことを考えると、なかなか年をとられない」

(北海道民医連新聞2008年1月1日第282号)

(写真:道東勤医協友の会羅臼支部の人々と懇談する亀井武・同連合会会長(右から2人目)と高橋滋・同事務局長(右端)。町立病院を守るにはどうすべきかを話し合いました=2007年10月25日、羅臼町)

(写真:早春の摩周湖(撮影:道東勤医協 坂上雅春さん))

北の大地に明日を拓いた道北勤医協

北の大地に明日を拓いた道北勤医協

先達の熱い思いを新しい時代へ引き継いで

「少年よ大志を抱け」。クラーク博士が、この言葉を残した北の大地、北海道。その北域に民主診療所を開いてまもなく三〇年。道北勤労者医療協会(道北勤医協)の足跡から見えてきたものは?

JR旭川駅前でホームレスが行き倒れになった。駆け寄ったタクシー運転手たちが、「受け入れてくれるのは、あそこしかないんじゃないか」と、男性を一条通病院に運び込んできた?こんなエピソードを持つほどに、道北勤医協は住民の中に厚い信頼をつちかってきました。

経営体の異なる民診を

北海道で最初の民医連・北海道勤労者医療協会(札幌)は、一九七〇年代の医療構想として「道内の中核都市に経営体の異なる民主診療所を建設する」方針を立てました。前北海道民医連会長の森谷尚行さんは、当時の事情をこう話します。

「全国的には法人をまとめて力をつけようと議論していたときですから、我々は逆行していると見られました。しかし、北海道は広くて生活圏・文化圏がそれぞれ異なる。これを分析して六ブロックに分けました。

そして、その地域で責任を持った活動をするために、決定権を持った組織にしたい。小さくても自主独立の決定権を持ち責任を持つとなると、確かに幹部は試されます。しかしその方が幹部づくりの面でもいいと考えたのです」

これに呼応して「旭川でぜひやりたい」と名乗り出たのが、当時三五歳の萩原信宏医師。医師集団のなかで、「民医連とは何か。勤労者のための医療とは?」と熱い議論を重ねた末の決断でした。

「道北百万の人々を視野に、医療を変え・政治を変え・文化を変える、と意気込んでいました。ですがね、"金は出さない。人も山さない。出すのは萩原だけ"。何もかも自前だったな」と笑います。

この開拓者魂に共鳴して、二人の協力者が現れます。萩原医師に誘われ東京からUターンした波治裕美氏と浦河診療所で働いていた太田元美さん(元旭川市議:写真右)

太田さんは、「空白地に新しい診療所を作る仕事なんて、めったにないチャンス。民医連の職員だから、一度は冒険してみたかった」と語ります。

開拓者精神に燃えて

萩原、波治両氏が旭川に入ったのが七五年夏。倒産した土建会社の敷地(二五〇坪)を買い取り、物置小屋を建設準備室にし、社屋を増改築して診療所にしました。「別法人で始めるのですから、私は、いったん退職。退職金は百万円あったかなあ、それが当面の資金で、みなの生活費にも消えたかな」と、苦笑します。

まずは、「友の会」作りと建設資金の訴えに回ります。「僕がフォルクスワーゲンを運転して、恰幅のいい波治君が横に座っているから、彼が理事長と間違えられたことも度々。が、訴えは、医療要求が切実な住民の中に、砂地に水がしみ込むように浸透します。友の会の五千万円の建設資金目標は、一五〇〇人から六四〇〇万円寄せられました。

「キンイキョウ」との名称から、「変な新興宗教が来るのは困る」と反対運動が起きそうになったというエピソードを生みながらも、「民医連なんて初耳」という状況の中で看護師や事務のスタッフをそろえました。一三人中、萩原医師ら三人が三〇代前半で、後は二〇代の青年でした。何もかも若さで突破し、七月一六日に設立総会、一一月一七日開所というスピード。一九床の小さな診療所でしたが、道北全体を視野に入れた気概を込めて「旭川医院」と命名しました。この後、畑中恒人医師が函館に、時沢享医師が釧路にと続きました。

旭川医院の開設と波紋

医院は、初めから週二回の夜問診療もスタートさせます。

「働いていると、休みを取って病院へ行くなんてなかなかできません。夜問診療はありがたかった」と語るのは、創立時から「友の会」の活動を担ってきた阿部理さん。

「あのころ医者といったら近寄りがたくて、患者がいろいろ聞くなんてできません。そこへ、親切で丁寧に説明してくれるうえ、患者から一切物を受け取らない。住民にとっては驚きでした」

献身的な診療が評判をよび、閉設初日八人だった患者が連日つめかけるようになり、二階の病棟の廊下まであふれました。萩原医師は文字通り不眠不休の診察です。土・日ともなれば、みんなで集団検診、健康講座に出かけました。こうした活動は、市全体の医療のあり方、医師の姿勢に影響を与えます。夜間救急体制(当番医)ができたのもその一つです。

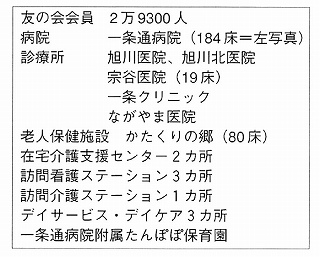

二年後、患者が混み過ぎて混乱する前にと、千坪の十地を一億円で、借金もせずに購入。七七年に一条通医院、七九年には一条通病院を新築(当初三階、現在六階建)し、中心センターを確立。今日、下表に見るまでに成長してきました。

青年たちも明るく輝く

青年職員の活動も活発です。昨年は民医連創立五〇周年記念企画「私たちのルーツを探ろう」にとりくみ、グループに分かれて「道北勤医協の.歴史」の発表を行ないました。この夏には、宗谷医院(一九九五年開設、一九床)を訪問、"北海道のてっぺん"の医療事情を学びました。

この活動の中心となった、介護老人保健施設「かたくりの郷」のソーシャルワーカー磯貝恵さん(25)は、「勤医協の原点にふれて、若い私たちに何が求められているのか、どういう医療をめざすのか分かってきました。がんばらなきゃ、という気持ちが持てだし、患者さんのためにいい介護をしていこうと思いました」と、明るい笑顔を返してきました。

北の大地の熱い心は、いま、新しい世代へ引き継がれようとしています。

青年が輝いているとき未来は明るい。

太田候一記者(「いつでも元気」2004年12月号より転載)

「血糖値が改善しないのはなぜ?」と

「血糖値が改善しないのはなぜ?」と

北の大地で農民に1日つきそった「当別の経験」が

1993年、札幌で開かれた第1回全日本民医連看護活動研究交流集会(看活研)。そこで地元、北海道民医連は「糖尿病密着ターゲス」を報告しました。糖尿病患者の一日に「密着」して、生活と労働の実態を知り、症状を改善させたというこの報告が、全国の民医連看護職員の大きな反響を呼びました。

全道での実践からうまれた

猫塚真里子さん(52歳、現在老健施設柏ヶ丘副施設長:写真左)、第1回看活研での「密着ターゲス」の報告者です。

「“糖尿病密着ターゲス”ということぱができたのは、1986年の北海道民医連看護学会でした。ターゲスは一般に血糖値の一日の変動のこと。私たちの“密着ターゲス”では、起床から就寝まで、患者さんの一日に密着して、食前食後の血液をとって血糖他を調べました。食事内容を記載し、本人の生活史・労働歴・糖尿病歴を開きとり、ターゲス終了後、食事カロリーと運動消費カロリーを出して、主治医が結果の評価をするという方法で行ないました」

「86年の看護学会では、当時札幌看護専門学校の教務主任であった久保知代恵先生(現在東葛看護専門学校副校長)が中心になって、『当別小川通診療所の経験から学ぼう』と呼びかけたところ、体験のレポートが53も集りました。そのなかには、1日の労働を運動消費カロリーとして換算する科学的方法を確立した、もみじ台診療所の画期的な実践もあります。密着ターゲスは、全道の看護師たちのこうした実践の積みかさねで確立していったものです」(猫塚さん)

当別小川通診療所の「経験とはどのようなものだったのでしょう。