ムーヴメント

私たちの実践に自信を持って

第12回看護・介護研究交流集会ひらく

「くらしを支える地域包括ケアの未来」

第12回看護・介護研究交流集会ひらく

「くらしを支える地域包括ケアの未来」

7月13日、第12回看護介護研究交流集会が「くらしを支える地域包括ケアの未来」をテーマに、オンラインで開催されました。全道から230人が参加し、6つの分科会で36の演題が発表され、日々の実践を共有しました。全体会では、民医連の実践を論文にして世界に発信している愛媛生協病院の水本潤希医師が記念講演を行いました。(渋谷真樹・県連事務局)

開会のあいさつをした道民医連の黒川聰則会長(運営委員長)は、「コロナ禍で私たちは、危険と隣り合わせで奮闘してきましたが、診療・介護報酬の改定で現場にさらなる負担が強いられています。私たちの声を社会に届けていきましょう」と呼びかけました。

「患者の背景に迫る民医連の看護――いのちとくらしを守るために」をテーマに講演した水本医師は、医師としての原点について学生時代にB型肝炎ウイルスの被害の歴史や水俣病検診を通じ、「行動することで社会は変えられる」と確信を持ったと振り返ります。また、医療費が心配で受診できず、若くして失明した糖尿病患者との出会いを紹介。「受診抑制がここまで深刻な結果をもたらすことを、この患者さんから学んだ。病気を診るだけではなく、背景に目を向けることが医療の本質。良い医療は、社会全体で健康を支える仕組みがあってこそ」と、経済的困難の背景にある社会構造と、民医連医療の意義について、自身の経験を交えて語りました。

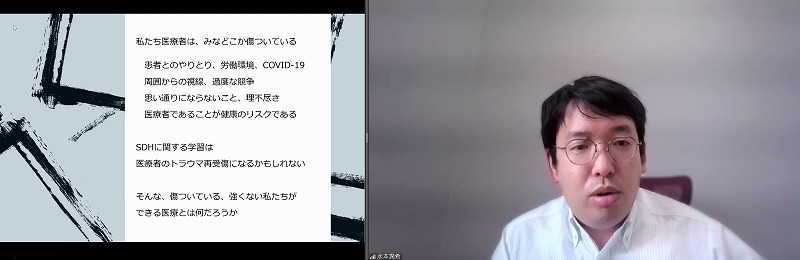

水本医師は、「患者との信頼関係が築けなかったときの葛藤や、人手不足や多忙な勤務に追われるなかで、患者の背景にまで思いをはせる余裕がないと感じる瞬間が誰にでもあるのではないか」と問いかけました。そして、患者の背景に目を向ける姿勢の必要性や、「健康の社会的決定要因(SDH)」について民医連で繰り返し学んでいるが、実際に現場では「何をすればよいのかわからない」と戸惑い、模索している医療者も多いのではないかと指摘。「労働環境の厳しさ、過度な競争にさらされている医療者自身も健康が脅かされ、傷ついている。強くない私たちだからこそできる医療は何かを、改めて見つめ直すことが大切」と呼びかけ、「SDHの学びの場が『再び傷つく機会』になってはならない」と訴えました。

また、勤医協札幌病院の実践として、チームで振り返りながら学び合い、成長につなげているとりくみを紹介。北海道勤医協の堀毛清史医師が提唱した「ソーシャル・バイタルサイン」の活動は「臨床の現場で非常に役に立つ」とのべ、「患者さんを知ることで自分も変わる。患者さんのために何かはできている自分に気づいてほしい」と、職員にエールを送りました。

水本医師の講演に多くの参加者が心を打たれ、画面越しに涙ぐむ姿もみられました。「患者さんのためになっているのか日々不安だったが、実践には価値があるとあらためて感じた」「医療者も傷ついているという言葉に心が軽くなった。世界に誇れる看護をしていきたい」「民医連で働き、SDHを学び続けてきたからこそ患者の背景に共感する力が培われたものだと確信した」などの感想のほか、「明日からまた頑張りたい」「民医連の医療を守りたい」といった前向きな声が数多く寄せられました。

分科会では、日常の医療・介護の実践報告や、家族への看取り支援、安全性向上のとりくみなど、多岐にわたるテーマで交流しました。第2分科会の参加者は「スピーチロック(言葉による行動制限)に関する演題には気付かされたことが多く、自分のケアを見直す機会になった」と振り返りました。また、「限られた人員の中での連携」「ICTを活用した情報共有」「職員に負担の少ない設備づくり」など、今後の現場に活かしたいヒントが多く得られたという声もありました。全体を通して、厳しい現場に向き合う看護・介護職員たちが、互いの実践を通じて学び合い、明日へ踏み出す大きな力が得られた交流集会になりました。